二十一岁,是个有点尴尬的年纪。

它不像十八岁,被“成年”这个词镀上了一层响亮的仪式感;也不像二十五岁,被社会隐隐标定为一道走向“成熟”的分水岭。二十一岁,卡在中间。法律上,你早已是成年人;但在生活的洪流里,你好像才刚刚卷起裤腿,试探着水温。

这一年,我最大的感触是:我同时活在两种时区里。

一种时区是向外的,是奔跑的。我们被一股无形的力量推着,要去“建立”。建立一份漂亮的简历,建立一个广阔的人脉圈,建立一个关于未来的清晰蓝图。我们学着说得体的话,做周全的事,努力让自己看起来像个“像样”的大人。这个世界催促我们快些,再快些,好像稍一停顿,就会被远远甩开。

而另一种时区,是向内的,是缓慢的。在那里,我依然是那个会被一场突如其来的大雨淋得狼狈不堪,却也可能因为发现一家好吃的路边摊而开心半天的少年。会在深夜听着某首老歌,心里泛起一阵莫名的、无处安放的伤感。会对许多“理所当然”的事情产生怀疑:工作的意义究竟是什么?爱是什么?我,又会成为一个怎样的人?

这两种时区常常打架,让我在自信和自卑、笃定和迷茫之间反复横跳。

前几天,和一个朋友聊天到深夜。我们不再像少年时那样畅谈遥不可及的梦想,话题变成了租房、薪资、父母的健康,以及对一段稳定关系的渴望。但聊着聊着,他突然说:“有时候,我真怕自己就这样变成一个无聊的大人。”

那一刻,我看到了他,也看到了自己。我们怕的不是长大,怕的是在长大的过程中,把心里那个鲜活、敏感、会对世界发问的自己,给弄丢了。

于是,我学着在奔跑中,给自己留一些“走神”的时刻。

我不再强迫自己必须有一个完美的“五年计划”。取而代之的,是去尝试,去体验,哪怕会犯错。我开始珍惜那些能让我忘记时间流逝的“心流”时刻——无论是沉浸在一本书里,还是专注地完成一个手工作品。我允许自己偶尔“浪费”一个下午,只是发呆,看云怎么飘,看树怎么摇。

我开始理解,与父母的关系,从“被照顾”慢慢走向一种复杂的、平等的友谊。我们开始看见彼此的脆弱,尝试着去理解对方那个我们未曾参与的时代。

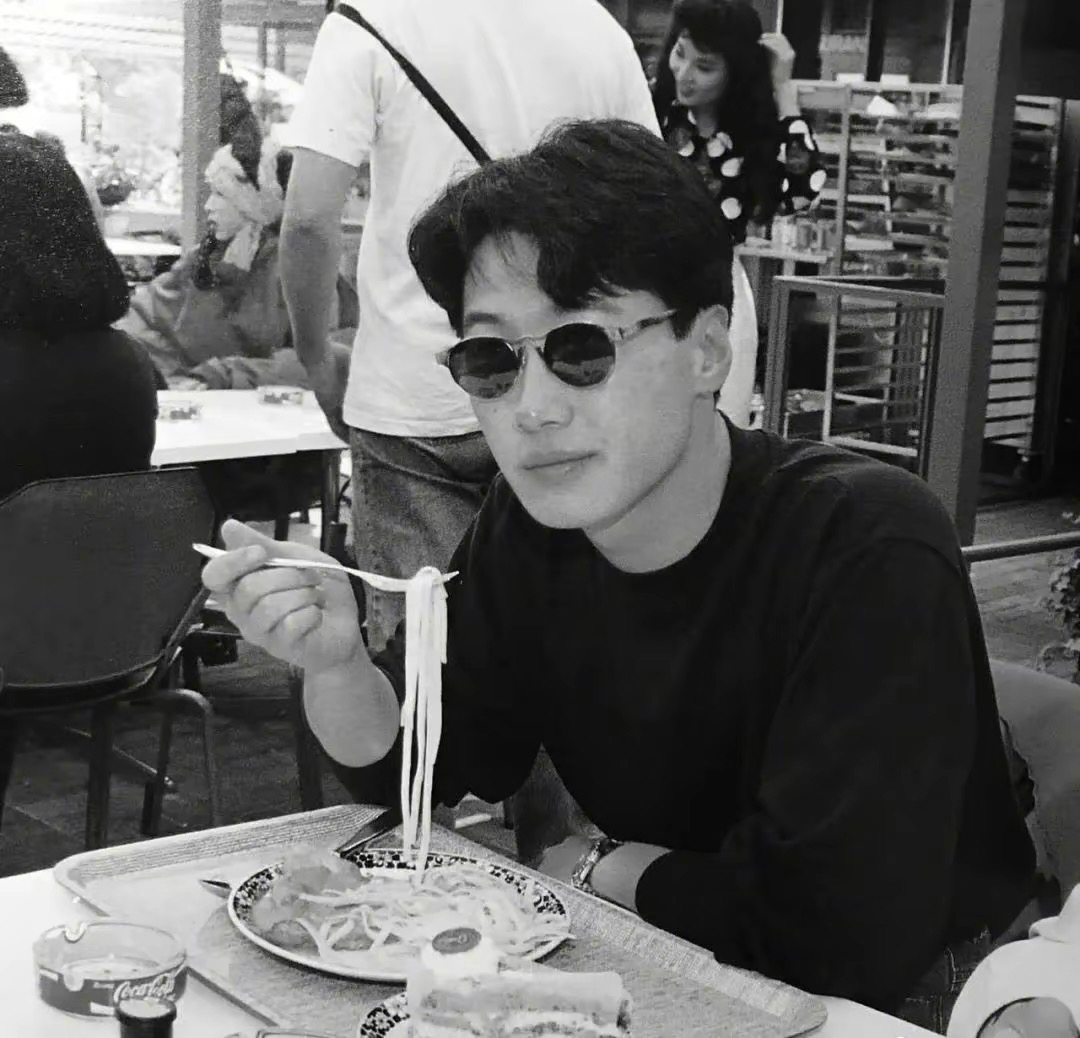

我也开始学会处理孤独。它不是寂寞,而是一种清醒的自觉。是在人群中,依然能清晰地感知到“我”的存在。我开始享受一个人吃饭、一个人看电影、一个人在城市里漫无目的地行走。在这些时刻,我与自己坦诚相见。

二十一岁,我站在一扇巨大的门前。门后是光怪陆离、责任重重的成人世界,门后是父母渐渐老去的背影,门后是许多我必须独自穿越的风雨。

但我回头望,来路尚未完全被尘封,少年的野性与天真,还残留在鞋底。

所以,我不想急着叩响这扇门。

我想先在这门槛上坐一会儿。吹吹风,看看风景,感受这份独特年龄才有的、混杂着焦虑与希望的阵痛。我带着从少年那里继承来的火种,准备走进成人的长夜。我不确定它能照亮多远,但至少,此刻,它在我掌心,是温热的。

前路漫漫,但或许,答案就在路上。